はじめに

探検家P・H・フォーセットが1925年にアマゾンの奥地で消息を絶ってかれこれ百年。

彼の最後の探険行の契機となったといわれる古い手稿があります。これは『512』とつけられた手稿の概略です。

ムリベカの銀山 富のことになるとどんな障害も 偵察に出た現地人は震えあがって すべてのものの上にひじょうに多くの年月が 恐怖は欲望に 大瀑布 鉱山 不思議な文字 あとがき 画像について

ムリベカの銀山

ブラジルの今ではバイアという土地の沖合で、ポルトガルの船が難破した。

生存者はただひとり。彼が命からがら上陸したところには、トュピナンパ族が住んでいた。種族の一女性が彼に関心を寄せて妻になり、のちに何人かが妻になった。この最初の女性は名をパラグアッスといって、彼にもっとも愛された。彼はそれから長い間現地の人々と暮らし、のちにほかのポルトガル人がブラジルに来るようになってからは、ポルトガル人と現地人とを仲介した。

パラグアッスの妹のひとりがポルトガル人と結婚し、生まれた子がメルキオール・ディアス・モレイラで、現地人からはムリベカと呼ばれた。ムリベカは多くの鉱山を発見し、莫大な金、銀、宝石を所有した。

ムリベカにはロベリオ・ディアスという子がいて、父親の財源だった鉱山のことをよく知っていた。1610年、ロベリオ・ディアスは時のポルトガル国王ドン・ペドロ二世に鉱山を譲ることを申し出た。見返りはミナス侯爵の称号だった。しかし、国王ドン・ペドロは銀鉱の見本を見せられても半信半疑で、侯爵位を授ける虚偽の文書を作ってロベリオ・ディアスをだまそうとした。そのことに気づいたロベリオ・ディアスは鉱山の場所を教えることを拒絶し、やがて亡くなった。父ムリベカもとうに亡くなっており、現地人たちも鉱山のことは決して話そうとしなかった。こうして『ムリベカの銀山』の所在地はわからなくなり、伝説だけが残ったのである。

サン・フランシスコ川から向こうの土地は、当時のポルトガルの植民にはぜんぜん知られていなかった。探検は難しかった。こちらが向かって行けないところから射かけてくる毒矢に対してどうすることもできなかったし、のみならず、その襲撃を妨げるだけの人数に必要な食糧を手に入れる方法もなかったのだ。しかしそれでも、あとからあとから探検隊が出て行って、その大部分はそれきり戻って来なかった。

夢想家ならば――そしてたいがい誰でも多少は夢想家であるが――、ここにまたとない冒険談の材料がそろっているのを感じるはずである。私(P・H・フォーセット)自身、リオデジャネイロにまだ保存されている古文書を発見して、各方面から得た傍証によってそれに書いてあることが真実であるのを確信している。古いポルトガルの書体で書かれたその文章は数ヶ所で途切れている。それは1753年に、ミナス・ジェライスに住む、名前不明の男がムリベカの銀山を探しに行く決心をするところから始まる。

富のことになるとどんな障害も

フランシスコ・ラポソは――名前不明のその男をそう呼ぼう――、その二百年ばかり前にスペイン人がペルーやメキシコでやったように、自分と、自分に従うものが大金持ちになるのを、猛獣や毒蛇、現地人や毒虫に邪魔させる気はなかった。こういう冒険家は大胆で迷信深かったかもしれないが、富のことになるとどんな障害も乗り越えていく気になるのだった。

道もない奥地へ動物に荷をつけて入っていくのは困難だった。川や沼がいたるところにあって、餌になる草は少ないし、その上に吸血コウモリに絶えず襲われて動物はまもなく全滅してしまう。そして温度は酷暑と極寒との間を往復し、また旱魃の後には何日も豪雨が続くので、ある程度の装具はどうしても必要だった。しかしラポソとその一隊はそんなことには頓着せず、希望に満ちて奥地に向かって行った。

彼らはだいたい北へ向かったようだ。当時は地図というものがまったくないし、一行のうちで測量の知識のある者は一人もいなかったから、その記録に書いてあることはその点でいっさい当てにならない。ときには現地人がついてきて取るべき道を進言し、そうでないときは、ただいい加減な方角に向かって進み、偶然に目的地に着くことを期待した。

当時の探検家と同様に、ラポソらも猟や釣りの獲物や、現地人の畑から失敬したり、あるいは友達になった種族からもらった野菜や果物を食糧にした。南アメリカの奥地の獣は臆病でめったに姿を見せないから、それに頼っていたのでは心細いものだったが、そのころの人間はこんにちよりはるかに質素な生活をしていて、それだけ耐久力はあった。ラポソと仲間、それと現地人たちとからなる一行はこのようにして十年間も奥地をさまよった。一行は全部で十八名ばかりだった。政府が組織し、軍隊や宣教師からなる探検隊は五百人くらいが普通だった。なかには千四百人の一隊がひとりも戻らなかった記録もある。大勢なら餓死するところを少人数のために助かるということもあり得る。

ラポソの一行もしまいには、銀山がいつまでたっても発見できないことに落胆し、果てしなくさまよい続けるのに飽きて、再び東方の海岸沿いの植民地のほうへ戻って行った。ラポソは銀山が伝説にすぎないことを納得しかけ、ほかの者たちはそんなものはないのだと、もうずっと前から決めていた。

一行は沼地や灌木地帯を通っていったが、ある日のこと、所々に森林地帯がある緑の平原の向こうに、とつぜん切り立った連山が現れた。ラポソはその手記で、この山を、「空まで届いて、風や星の玉座になっているように見えた」と、詩的に描いている。単調な平原で何か月も過ごした経験があるものならば、この気持ちはよくわかるはずである。

それはただの山ではなかった。ラポソたちが近づいていくと、その斜面が燃えるように輝きはじめた。それは雨があがったあとで、水晶や、ブラジルのその辺にたくさんあるいくらか不透明な石英を含んだ岩の濡れた表面が夕日を反射しているのだった。ラポソたちにはそれが、宝石が光っているように見えた。岩から岩へと水の流れが滝になって落ちていき、そのとき、山の向こうに宝物があることを暗示してでもいるように、山頂に虹が現れた。

「吉兆だ」ラポソは叫んだ。「見ろ。あそこに大ムリベカの宝庫があるのだ」

日が暮れて、この壮麗な連山のふもとに達しないうちに夜営しなければならなくなった。翌朝、太陽が昇ると山の斜面は黒く、恐ろしげに見えた。

鹿は崖のかどを曲がって消えた

一行は前日の元気をなくしたが、探検家にとって、山にはなにか肝心をひかずにおかないものがある。その戴きから向こうはどんな眺望が展開されるか、わからないではないか。

彼らの目には山はひじょうな高さに見えた。山の斜面は絶壁になって切り立っていた。どこか登れる場所はないかと一日中探して、大きな岩や割れ目を越えて歩き続けた。ガラガラヘビがいたるところにいた。――ブラジルにいるやつらに噛まれたら絶対に療法がない。ひどく難行なのと、しじゅうガラガラヘビを警戒しなければならないのに疲れ果てて、ラポソは休止を命じた。

「我々は14キロも来て、まだ昇り口が見つからない」と彼は言った。「もとの道に戻ってもっと北の方から行ってみたらどうだろう」

みなは答えた。「ここで夜営しよう」「きょうはもうこれ以上歩けない。夜営しよう。明日もとの道にもどればいい」

「それじゃ、そうしよう」とラポソは答えた。それから一行のうちの二人に、「ホセ、マノエル、おまえたちはたきぎをさがしてこい」と言いつけた。

夜営の用意ができて一同が休んでいると、叫び声と、灌木はへし折られる音が聞こえた。一同は飛び上がって、銃を手に取った。ホセとマノエルが駆けてきた。

「おかしら、おかしら」二人は叫んでいた。「見つけました。登り口を見つけました」

二人は灌木の中でたきぎを探しているとき、木が茂った小さな谷川のむこうに一匹、鹿がいるのを見つけた。鹿は谷川の向こう岸で崖の角を曲がって消えた。何日分もの食糧を逃がしたくなかった二人はそのあとを追った。

鹿の姿は見えなくなってしまったが、岩が転がっているところを通り過ぎると、断崖にふかい割れ目ができているところに出て、そこを登って頂上まで行けることがわかった。それで二人は鹿のこともたきぎのことも忘れてしまった。

一同はさっそく夜営を取りやめ、荷を背負ってマノエルを先頭に出発した。そして一同驚きの叫びをあげながら一列になって割れ目の中に入ってみると、そこは入り口より少し広く、登るのは楽ではなかったが、ところどころに古い石畳のようなものが残り、割れ目の側壁には工具の跡と思われるものがわずかに認められた。束になった水晶や、泡に似た石英の塊は、ラポソたちを魔法の国を訪れたような感じにさせた。割れ目を覆っているツタの間を漏れてくるかすかな光の中で、最初に山を発見したときの興奮が戻ってきた。

高い崖の上にでるまでに三時間かかった。登るのはたいへんだったのだ。しかしそこから山の尾根までの道は平らで、一同はやがて肩を並べて尾根に立ち、そこから向こうの眺めに息をのんだ。

山のふもとから6キロばかりのところに、巨大な都市が横たわっていた。

一同はすぐに体を伏せ、岩陰に退いて、空を背景にした彼らの姿がその都市にいるものの目にとまらなかったことを祈った。それはポルトガル人にとっては憎むべき敵スペイン人の植民地かもしれなかった。あるいは、ペルーのかつての首都で、ひじょうに高度の文明に達した民族がまだヨーロッパからの侵入者を近づけずにいる、クスコのような都市であることも考えられた。あるいは、それはポルトガル人の住んでいる場所だろうか。それとも、今は正体がわからなくなったタプヤ族の後裔で、昔はたいへんな文明を誇っていた形跡がある、オリゼス・プロカゼス族の根拠地かもしれなかった。

偵察に出た現地人は震えあがって

ラポソはもう一度尾根のふちまで這っていってあたりを見回した。尾根は東南から西北へ目の届く限り続いていて、遠くかすんだ北の方は一面に森林になっていた。すぐ前には広い平野があり、緑と茶色のまだらをなし、水がところどころで光っていた。彼らが登ってきた岩の道は尾根を越えて続き、やがて見えなくなってから平野の中をうねる道となってふたたび現れ、都市の城壁を囲んでいる木々の茂みの中へ消えていた。ラポソが見た限りではだれもいず、どこからも煙も昇っていなければ音も聞こえてこなかった。

彼はほかの者に手早く合図して、ひとりずつ尾根を這いわたって向こう側の岩と灌木の陰に身を隠した。それから用心深くふもとまで降りていき、そこから道を離れてきれいな水の流れている小川のそばで夜営することにした。

その晩は火を焚かず、みな小声で話した。蛮地で何年も過ごした後に文明が急に目の前に現れたのに気おされ、それに自分たちの身の安全についても自信が持てないのだった。日が暮れる二時間前に、ラポソは二人のポルトガル人と四人の現地人に、どんな人間があのふしぎな都市に住んでいるか、探りに行かせた。あとに残った者は不安な気持ちで偵察隊が戻ってくるのを待ち、どんな音も――虫が鳴くのも、木の葉がざわめくのも――不吉に感じられた。しかし戻ってきた偵察隊は何もはっきりしたことを報告することができなかった。

掩護物がないので都市にあまり近寄れなかったのであるが、彼らにはそこに人が住んでいるようには見えなかった。そのとき一行についてきていた現地人たちにとっても、ラポソたちと同様、そこがどこなのか、まったくの謎だった。現地人は迷信深く、ある地方にはいることは彼らにしてみれば禁断を犯すことになる。それで彼らは怖気づいていた。

しかしラポソは、翌日朝日が出てから現地人の一人に偵察にでかけることを承知させた。前の晩は誰もあまり眠っていなかったが、この現地人が戻ってくるのを待つ間、朝になってからも眠る気にはなれなかった。現地人は正午ごろ、明らかに震えあがってラポソたちのところへ戻ってきた。そして、都市には人間は一人もいないことを繰り返し言うのだった。

その日はそれから出かけるにはもう遅かったので、一同はもう一晩、周りの森林から聞こえてくる音に耳を澄まし、いつでも武器を取って立ち上がる用意をして眠れない夜を過ごした。

翌朝早く、ラポソは四人の現地人を先発隊として立たせ、そのあとから残りの者とともに都市に向かった。彼らが草木に覆われた城壁に近づくと、先発した現地人たちが出迎えて、やはりそこには誰も住んでいないと報告したので、一同はいくらか安心して進み、巨大な石材でできた三つのアーチのある門をくぐった。この堂々とした建築は――それはペルーのサクサイワマンで今日でも見られるものに似ていたに違いないが――一堂にひじょうな印象を与えた。誰もひとことも口がきけず、真っ黒な石の下を、泥棒猫のように忍び足で通り過ぎた。

すべてのものの上にひじょうに多くの年月が

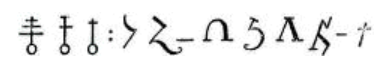

真ん中のアーチのずっと上の方には風雨にさらされて古びた石になにかの文字が深く刻みつけられていた。ラポソは学問のある人間ではなかったが、それが当時のどの国語にも属さない文字であることはわかった。ひじょうに多くの年月を経ているという感じがすべてのものの上に漂っていて、ラポソは不自然なしわがれ声で前進の命令を出すのがやっとだった。

三つのアーチはまだ大体そのままの形で残っていたが、巨大な支柱のうちにはその礎の上で幾分捻じ曲げられているのがあった。一同はそこを過ぎ去って、かつては広いとおりだったらしいところを選んでいったが、今そこには一面に壊れた石の柱や石の角材が散らばり、その上を熱帯の寄生植物が覆っていた。通りの両側には二階建ての家が続いていた。これは漆喰を使わずに驚くほど正確に石材と石材とを継ぎ合わせてできており、上の方に向かってだんだん狭くなっていく入り口は、一同には悪魔と思われる複雑な彫刻がしてあった。

クスコやサクサイワマンなどの、インカ帝国時代にすでにはるか過去の時代のものとなっていたペルーの古い都市を見たことがない人たちの、このような話は、軽々しく扱っていいものではない。彼らがこの時みたものは、我々が今日見ることができる多くのものと一致していた。現在我々におなじみになっているのと同様の巨大な遺跡を、学問のあまりない一群の探検家たちがでたらめに作り上げるということは、あり得ない。

見渡す限り廃墟が横たわっていたが、建物の中には巨大な石の屋根がまだそのまま残っているのも少なくなかった。勇気をふるって暗い建物の中に入り、大きな声をたててみた者は、声が壁や天井にこだまして投げ返されるのを聞いて、恐れをなして逃げ出してきた。家具のたぐいがまだあるかどうかはわからなかった。それは内側の壁がほとんど崩れ落ちて床を埋め、その上に何世紀も、何十世紀ものコウモリの糞が積み重なっていたからだった。それで、ここに人間が住んでいたのはあまりに昔のことで、家具や織物のようなものはいっさい消滅してしまったのではないかと考えられる。

ラポソらの一行は怯えた羊の群れも同然に、互いに寄り添って通りを過ぎ、大きな広場に出てきた。中央には見上げるばかりの黒い脊柱が立ち、この柱の上に一方の手を腰に当て他方の手で北方を指さしている一人の男の彫像が、まだ少しも破損せずに安置してあった。この彫刻の威厳はポルトガル人たちに深い印象を与え、みなはうやうやしく十字を切った。同じ黒い石に彫刻がしてある尖塔が、壊れかかったまま広場の四隅に立ち、広場の一方全部を一つの建物が占めている。設計も、装飾も、実にみごとなもので、ここは宮殿ではないかと思われた。壁も屋根も壊れていたが、巨大な四角い石柱はどうもなっていなかった。壊れた広い石段を登り詰めたところは大きな広間で、そこの壁画や彫刻には、彩色した跡が残っていた。何千何万というコウモリが薄暗い部屋から部屋へと飛び回り、その糞の匂いが鼻を刺すのでラポソたちは窒息しそうになった。

彼らは外に出て息をついた。宮殿の正面入り口と思われるものの上には一人の青年が彫刻してあった。これは胸から上を出し、片手に楯を持ち、片方の肩に細長い布をかけていた。頭にはラポソたちがポルトガルで見たギリシアの彫刻から察して月桂冠らしいものが置かれ、その下にギリシア文字にひじょうによく似たものが彫ってあった。ラポソはそれを写して手記に転載している。

宮殿の向かい側にはいま一つの巨大な建物があって、これは神殿のようであり、残存している壁は崩れかけた人間や動物や鳥の彫刻で覆われていた。入り口の上にも多くの文字が彫ってあり、これもラポソか、その仲間も一人ができる限り忠実に写した。

広場と本通りの向こうは一面完全な廃墟になっていて、土の山の下に埋まっているところもあった。しかしその山には一本の草も生えていなかった。地面が方々で割れていて、その中に岩を落としてみても、底を打つ音はしなかった。この都市がなぜこのようになったのかは明らかだった。ポルトガル人たちは地震がどういうものか知っている。ここに地震が起こったのだ。建物が丸ごと呑まれても、あとに彫刻した石材が少しでも残っていれば、それでそこに建物が建っていたことがわずかにわかるのだ。この壮麗な都市を破壊し、おそらく一つあたり五十トンもある石柱や角材を倒し、一千年にわたる丹念な労働の成果をほんの数分間かで廃墟とした大異変がどんなものだったか、容易に想像することができた。

広場の向こう側は幅三十メートルばかりの川で、西北からまっすぐ、ゆるやかに流れてきて、遠くの森の中に消えていた。かつては川沿いに見事な散歩道があったのだが、今はその石材が砕け、多くは川の中に沈んでいた。川の向こうは元は耕地だった野原で、そこには草が茂り、一面に花が咲いていた。その辺一帯の浅い沼に自生の稲が繁茂し、そこにはまたカモが無数にいた。

彼らは川を徒歩で渡り、沼地を越えて都市から四百メートルほど離れている建物まで行ったが、カモは一行が近寄ってもほとんど避けようともしなかった。この建物は小高いところにあった。正面はいくつかの違った色の石でできた段を登っていくようになっており、幅は二百二十メートルはあった。その前に文字が深く彫ってある四角い石碑が立ち、いかめしい玄関の奥は実に大きな広間になっていた。この広間にある彫刻やその他の装飾品は驚くほどよく保存されていた。広間に続く部屋は十五あり、どの部屋にもヘビの頭の形をした石の彫刻からいまだに一筋の水が流れ出ていて、その下の同じような彫刻のヘビの頭が口をあけているなかに落ちていた。これは僧侶の宿泊施設かなにかだったのかもしれない。

都市は廃墟で、まったくの無人ではあったが、周囲の野原からは森林地帯におけるよりもはるかに多くの食糧が得られた。それで都市自体には恐怖を覚えさせるものがあったにもかかわらず、ラポソたちがそこを離れたがらなかったのは不思議ではない。

そのうち、恐怖は欲望にかわり、一行中のホアン・アントニオというのが――この手記で名前がはっきり書いてあるのはこのアントニオだけである――廃墟の中で小さな金貨を一枚拾ってからは、なおさらみんなの欲が強くなった。金貨の片面には一人の青年が跪いている図があり、もう一方の面には弓、王冠、なにか楽器の一種らしいものが打ち出してあった。ここは黄金がいっぱい埋まっているにちがいないとラポソたちは思った。都市の住民は逃げていくとき、生活するのにどうしても必要なものしか持っていかなかったはずである。

手記には財宝のことがほのめかしてはあるが、詳しいことは何も書いてない。おそらく、都市に漂っている災いの気分が、しまいには迷信深い探検家たちにとって堪えがたいものになったと思われれる。あるいは、何百万というコウモリが一行の捜査を邪魔したのかもしれない。とにかく、彼らが財宝を大量に持ち出したということは考えられない。もう一度文明の地に戻るには、まだたいへんな旅行を続けなければならず、だれも必要以上に荷物を増やしたくないわけだった。

大瀑布 鉱山 不思議な文字

沼地で米を取ったり、カモを狩ったりするのは――もっとも、カモはただ手を伸ばしさえすれば捕まるのだったが――、かなり危険なことだった。人間一人くらい難なく殺せるような大蛇がいくらもいた。いろんな獲物が多いので毒ヘビが集まってきて這いまわり、鳥類のみならず、手記の著者が、「ノミのように飛び跳ねるネズミ」と言っている飛びネズミを食べるのだった。オオカミくらいの大きさの灰色の野犬の群れが野原をさまよっていたのだが、それでもだれも都市のなかには寝ようとしなかった。ラポソたちは最初の都市に入ったときの門の外に野営し、そこから都市の巨大な建物から無数のコウモリが飛び立ち、嵐が近づく時のような羽音を立てて夕闇のなかに散っていくのを眺めた。虫は無数ぬいるので昼間は集まってくるツバメで空が黒くなる。

ラポソは自分たちがいったいどこにいるのかわからず、とにかく、川に沿って森林地帯に入っていく決心をした。彼は廃墟から財宝を持ち出すためにもっと大規模な探検隊を率いて戻ってくるときに、現在、自分たちに従っている現地人が途中の目印を覚えていてくれることを当てにしていた。

都市から八十キロのところに大瀑布があり、そこの断崖にはっきり鉱山のあとと思われるものが残っていた。彼らはここにかなり長い間滞在した。狩りに出かければ獲物はいくらでもあったし、それに一行の一人が熱病にかかっていたし、現地人たちはそのへんに敵の種族がいるのを恐れていたからである。瀑布から先は川はいくつかの沼に広がって流れていた。

鉱山の入り口だったと思われるものを調べてみると、そこから中へ入って探索するのは難しいとわかったが、入り口には含有度のひじょうに高い銀鉱が散らばっていた。また断崖のところどころには手掘りの洞穴がいくつかあって、そのうちのあるものは不思議な文字を彫った大きな石の板で閉じてあった。

それは都市の君主や高僧の墓かもしれなかったが、その板をどうしても動かすことはできなかった。

彼らは自分たちが大金持ちになることを予想して、ブラジルの総督以外には誰にも秘密にしておこうと約束した。ラポソは総督から恩を受けていた。彼らはなるべく早くここへ戻ってきて、鉱山を自分らの手に収め、都市から全部の財宝を運び出すつもりだった。

ラポソは自分も自分の仲間も幸運をつかんだ以上、今後用心する必要があるのを感じた。彼は敵意を持った現地人に出会ったりしたくなかったので、何か月かの難行を重ねてサン・フランシスコ川の岸に達し、そこからパラグアッス川に向かい、やがてバイアについた。彼はそこからブラジル総督に文書を送った。以上がこの文書に書かれていたことの大略である。

総督はそれに対して何もしなかった。ラポソが、彼の発見した都市にもどったかどうかはわからない。以後、この文書はリオデジャネイロで棚上げされたままになったのだった。

あとがき

パーシー・ハリソン・フォーセットについて

1867年イギリスのデボン州生まれ 第一次世界大戦中イギリス軍で働き、1906年からイギリス王立地理学会の調査員としてペルー・ボリビア国境、ボリビア・ブラジル国境などの測量を行っている。

1920年、リオデジャネイロ国立図書館で手稿を発見。1753年にポルトガル人によって書かれたもので、512という番号がついていた。

1924年、五十代後半に学会を引退したフォーセットは、息子ジャック、その親友ローリー・リメルと共にブラジル、マットグロッソ地方へ探検に出発。やがて音信が途絶え、二年が経過してから幾度か捜索隊が派遣されたが彼らを発見できなかった。

フォーセットの息子のひとり、ブライアンは1930年代に母親から父に関する資料を譲り受け、父の功績を探検記としてまとめあげる。

出版は1953年 "Exploration Fawcett"

1961年 筑摩書房『世界ノンフィクション全集20』に収められた。 訳者は吉田健一氏

原著発表から8年後に邦訳、発行されたものだが、この邦訳は大幅な抄訳で、1906-1911年にフォーセットが行った国境調査の部分はほぼ全部カットされている。

2023年2月25日 記